農業におけるエンプロイアビリティ

近年の農業法人においては、規模拡大、事業の多角化に伴い、労働力の多くを従業員に頼る経営が増えています。従業員の確保・育成は、多くの農業経営にとって重要な課題であり、その仕組みについて考えていく必要があります。

農業以外の他産業では、雇用労働力の確保に関しては、会社内の内部労働市場と外部労働市場を組み合わせて多様な人材の確保を図っています。一方、国内の農業経営においては、その多くが会社内の内部労働市場での育成であり、外部労働市場から農場長などの中間管理職を中途採用するケースは少ない状況にあります。

農業において内部労働市場に重視される要因としては、外部労働市場がほとんど展開しておらず、農場長などの管理職を探すことが容易ではない点があげられます。近年においては、企業から候補者へ直接アプローチするスカウト型採用がみられるようになったものの、農業ではいまだ少ない状況にあります。その要因の一つとしては、農業の場合、エンプロイアビリティ(職業能力)が経営内部の基準でしかなく、農業共通の基準が存在しないことがあげられます。

エンプロイアビリティとは、厚生労働省(2001)の定義では「労働市場における能力評価、能力開発目標の基準となる実践的な就業能力」とされます。農業においては、地域性、作目・畜種によって就業能力の違いはみられるものの、実践的な就業能力の把握について、今後検討していく必要があります。

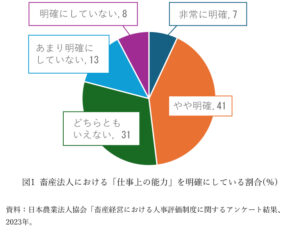

公益社団法人日本農業法人協会が2023年に畜産法人に実施したアンケート調査(回答数138件、回答率35%)によると、「従業員に求められる仕事上の能力」について、「明確にしている」、「やや明確にしている」と回答した割合は全体の48%にとどまります(図1)。農業の中で、規模が大きく、施設型が多い畜産経営においても、仕事上の能力が明確化されておらず、今後の課題になっています。

アンケート調査から「仕事上の能力」を明確にしていない経営の特徴をみると、人事評価の課題として「具体的な評価基準を定めることができない」と回答する割合が高く、能力把握の困難さが、評価基準の策定にも影響している可能性が読み取れます。

農業の場合、様々な作目、栽培方法、地域条件があり、共通的なエンプロイアビリティの基準を設定することは容易ではありません。しかし、エンプロイアビリティの把握は、以下の点で人材定着にとって有益になると考えられます。一つは評価基準を確立することで、一定の農業技術、経営管理能力を持った人材などを獲得することが容易になり、雇用のミスマッチの解消が期待できる点です。もう一つは、エンプロイアビリティの基準を示すことで、従業員において、能力向上に向けた目的意識を醸成し、モチベーションの付与につながると考えられます。従業員の長期的な雇用定着を図るためにも、能力向上に向けた仕組みづくりがより重要になっています。

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

中日本農業研究センター 転換畑研究領域

畑輪作システムグループ長補佐

澤田 守